|

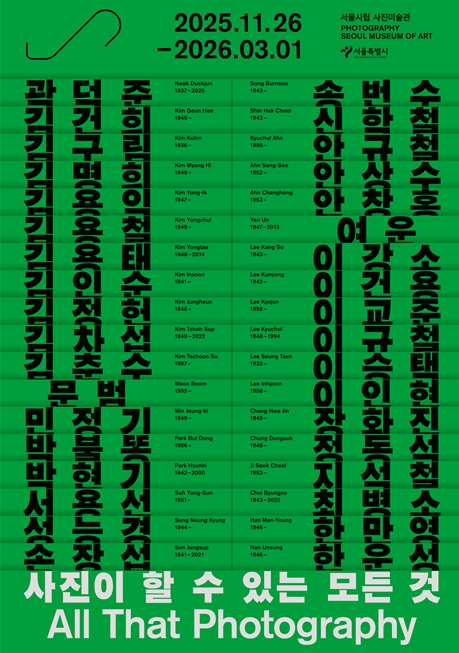

| ▲ '사진이 할 수 있는 모든 것'사진이 할 수 있는 모든 것' 전시포스터 |

[메이저뉴스]서울시립미술관은 2025년 11월 26일부터 2026년 3월 1일까지 서울시립 사진미술관에서 세 번째 개관특별전《사진이 할 수 있는 모든 것》을 개최한다.

《사진이 할 수 있는 모든 것》은 한국 현대미술의 거장 36인의 사진과 사진 이미지를 창작의 매개로 활용한 작품, 그리고 자료 300여 점을 서울시립 사진미술관 전관에서 선보이는 대규모 전시이다.

서울시립미술관 및 작가 소장품을 중심으로 구성된 이번 전시에서는 이승택(b.1932), 김구림(b.1936)부터 이인현(b.1958)에 이르기까지 한국 현대미술을 대표하는 작가 36명의 작품 200여 점과 자료 100여 점을 소개한다.

이 전시는 사진이 한국 현대미술의 변화를 견인해 온 주요한 매체였음을 주목한다. 사진은 회화, 판화, 조각, 설치 등 시각예술 전반을 넘나들며 새로운 예술세계를 여는 창의적 도구로 작용해 왔고, 기록을 넘어 새로운 예술적 사유와 실험을 가능하게 한 매체로 자리매김해 왔다. 본 전시는 이러한 사진의 위상과 확장성을 입체적으로 조명한다.

본 전시는 특히 이들이 청년 작가였던 당시, 사진을 전위적 실험의 도구로 삼아 기존 조형 체계와 사회적 현실을 새롭게 해석한 과정에 주목한다.

이승택, 김구림을 비롯한 1960년대 실험미술 세대에서 1970년대 개념미술그룹 ‘S.T.’의 성능경, 김용철, 1980년대 ‘서울 ’80’의 문범, 김춘수, 서용선, 안규철, 그리고‘현실과 발언’의 민정기, 신학철에 이르기까지, 작가들은 사진을 사유·행위·지각과 사회 현실을 탐구하는 조형 도구로 활용하며 1960~80년대 한국 현대미술의 전위적 감수성과 시각 언어를 새롭게 구축했다.

이러한 실천 속에서 사진은 포토몽타주, 포토세리그래피, 사진조각, 포토픽처, 포토미디어, 포토에세이, 사진입체판화 등으로 확장되며, 장르의 경계를 넘나드는 다양한 실험을 낳았다. 본 전시는 이 같은 흐름을 집약적으로 보여줌으로써 사진이 한국 현대미술의 변화를 가능하게 한 주요 매체였음을 새롭게 조명한다.

《사진이 할 수 있는 모든 것》은 서울시립 사진미술관 개관 이후 처음으로 1·2·3·4 전시실 전관을 모두 사용하는 전시로, 한국 현대미술의 실험적 전개를 공간의 흐름 속에서 살펴볼 수 있도록 구성됐다.

1전시실에서는 앵포르멜의 열기가 서서히 가라앉고 새로운 조형 언어가 모색되던 1960년대 초, 이승택, 김구림, 김차섭, 곽덕준, 이규철 등 다섯 작가의 실험적 시도를 통해 사진이 단순한 기록 매체의 기능을 넘어 개념·행위·유희·조형 실험을 아우르는 전위적 표현 언어로 확장되는 과정을 조명한다.

2전시실은 1970년대 실험미술에서 사진이 수행한 역할에 집중한다. 'S.T.'의 김용철, 성능경, 이건용, 장화진, 최병소를 비롯해, 《대구현대미술제》의 박현기, 이강소, 그리고 송번수, 한운성이 전개한 사진 기반 판화 매체 실험 등을 통해 사진이 사유·구조·행위·매체를 넘나드는 실천으로 전개되던 시대적 흐름을 보여준다.

3전시실은 1980년대 이후 전개된 사진 중심의 매체 실험을 탐구한다. 이교준, 문범, 이인현, 김춘수, 서용선, 안규철 등은 사진과, 당시 새롭게 도입되던 슬라이드 영사 작업을 활용해 지각과 경험, 관계의 문제를 탐구하며 회화 중심의 체계를 넘어서는 새로운 조형 감각을 구축해 나갔다.

4전시실은 1980년대‘현실과 발언’을 중심으로 전개된 사회비판적 미술 속에서, 사진 이미지가 현실을 해석하는 강력한 언어로 작동한 지점을 보여준다. 김건희, 김용태, 김인순, 김정헌, 민정기, 박불똥, 손장섭, 신학철, 안창홍, 여 운, 정동석, 그리고 김용익, 안상수에 이르기까지, 사진 이미지의 인용과 재배열을 통해 한국 사회의 역사와 감각을 재구성한 작업들이 소개된다.

이번 전시는 한국 현대미술을 대표하는 36인의 작품 가운데 미발표작과 오랫동안 공개되지 않았던 주요 작업들을 대거 선보인다는 점에서 의미가 깊다.

김명희가 1970년대 신체를 감광지에 직접 접촉해 햇빛으로 노출한 포토그램을 재촬영하여 구성한 신작 'Liminal 1, 3', 이강소의 이중 포토세리그래피 '무제'(1979), 정동석이 5·18 광주의 현실을 은유적으로 기록한 '서울에서'(1982) 등이 이번 전시에서 최초로 공개된다.

또한 김용철이 1977년 한국일보(9월 23일자)를 활용해 유신체제의 정치·언론 통제를 퍼포먼스 형식으로 비판한 '포토페인팅_신문 보기, 신문 버리기'(1977) 비롯해, 서울’80의 김춘수, 서용선, 이인현의 슬라이드 작품, 문범, 안규철의 사진 작업, 안창홍의 포토콜라주, 한만영의 페이퍼워크 등이 40~50년 만에 다시 공개된다.

5월 29일 개관 이후《광채 光彩: 시작의 순간들》과 《스토리지 스토리》를 통해 10여 년의 개관 준비기간 동안 축적해 온 수집·연구·건립의 성과를 공유하여 큰 호응을 얻었던 서울시립 사진미술관은, 이번 전시를 통해 사진이 현대미술에서 수행해 온 역할과 영향력을 집중 조명한다. 이를 통해 사진과 동시대 미술의 관계를 새롭게 바라보고, 현대미술에서 사진의 위상을 확인하는 논의의 장을 마련하고자 한다.

이번 전시는 1920년부터 1990년 사이에 제작된 주요 소장품을 소개한 《광채 光彩 : 시작의 순간들》에 이어, 1970년부터 현재까지 제작된 주요 작가들의 사진 및 사진 기반 작품들을 미술관 소장품과 작가 소장품을 아우르며 소개한다. 이를 통해 본관인 서울시립미술관과 분관인 서울시립 사진미술관의 사진 소장품을 한자리에서 조망하고, 서울시립미술관이 근현대부터 동시대를 아우르는 방대한 사진 컬렉션을 구축하고 있음을 확인하는 기회를 제공한다.

이와 더불어, 본 전시를 심층적으로 이해할 수 있는 전시 연계 프로그램도 마련된다.

서울시립 사진미술관은 도쿄도현대미술관 권상해 큐레이터를 초청해 두 차례 특별 강연을 개최한다. 강연은 12월 6일과 7일 서울시립 사진미술관 교육실과 북서울미술관 다목적홀에서 개최되며, 1970년대 한국과 일본에서 전개된 실험적 경향을 살펴보고, 두 미술계의 교류와 상호 참조 속에서 형성된 현대미술의 지형을 고찰한다.

12월 6일 강연에서는 일본 현대미술의 주요 흐름과 더불어 양국 미술계가 교차해 온 지점을 소개하고, 12월 7일 강연에서는 1970년대 이후 사진과 퍼포먼스를 중심으로 양국에서 전개된 실험적 경향을 살펴보며 한국 작가들의 실천과의 연관성을 탐색한다.

최은주 서울시립미술관장은 “서울시립 사진미술관은 예술의 한 장르로서 사진을 조망하고 현대미술 뿐 아니라 사회·문화적 맥락에서 중요한 역할을 해 온 사진의 예술적 가치를 다채로운 전시를 통해 지속적으로 조명해 나갈 것”이라 밝혔다. 이어 “이번 전시는 사진을 예술적 사유와 실험을 가능하게 한 핵심 매체로 바라보는 대규모 기획전”이라며 “1960년대부터 현재까지 한국 작가들이 사진을 통해 구축한 새로운 시각 언어는 서울시립 사진미술관이 앞으로 이어갈 연구와 전시의 중요한 토대가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 본 전시는 2026년 3월 1일까지 무료로 관람할 수 있으며, 서울시립미술관 전시 도슨팅 앱과 11월 27일부터 전시 종료까지 매일 11시·1시·3시에 진행되는 도슨트 해설을 통해 전시 설명을 들을 수 있다.

[저작권자ⓒ 메이저뉴스. 무단전재-재배포 금지]